|

香りの散歩道 |

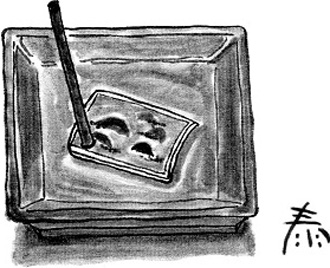

| 墨絵・朝野泰昌 |

|

「追風用意(おいかぜようい)」という言葉をご存じですか? 追い風、向かい風の「追風」を用意すると書いて「追風用意」。 香りを表す言葉で、日本の古典文学にもたびたび登場します。 |

|

それは、人とすれ違ったとき、あとから風にのってほのかな香りが漂うように、あらかじめ着物にお香を焚きしめておくこと。奥ゆかしい香りの身だしなみです。 |

|

*毎週水曜日・FM山陰.他で放送中 ↓mp3です。 wmp等でお聞き下さい。

香りの散歩道TOPへ / TOPへ / 歳時記へ |

|